Ahora les diré algo del pintor Edgar Degas, a quien conocí mucho, y que puede situarse con toda naturalidad junto a Huysmans y Mallarmé. Ustedes conocen bien la obra de Degas, hoy está en los museos. El hombre tenía la personalidad más entera, más viva, a veces la más incómoda; hombre de ingenio, si hubo uno alguna vez, y de una inteligencia singular. Cuando yo le conocí, Degas vivía en una casa de la rue Victor-Massé, hoy demolida, en la que ocupaba tres pisos. En el primero tenía su museo particular. Había acumulado allí obras de pintores que amaba. Tenía Corots, Delacroix, Ingres…, bellísimos. Encima estaba su vivienda, una de las casas más dudosamente barridas y fregadas que haya visto en mi vida. No había allí más que polvo y maravillas, cubrían las paredes sus esbozos preferidos. En el tercero estaba el taller. Allí estaba la bañera, el barreño y las esponjas que tan a menudo hicieron servir sus modelos y que aparecen en tantos cuadros suyos. Pero no quería yo hablarles del pintor ni del crítico admirable que fue. Les hablaré de un Degas menos conocido, del Degas hombre de letras y poeta. Había en él un escritor latente, y, antes de nada, un hombre de ingenio, cuyos dichos y frases son tan conocidos que no los repetiré. También había un Degas poeta, un Degas que, desde ese punto de vista, ocupa perfectamente un lugar en estos recuerdos literarios que hoy les relató a ustedes. No me referiré a él como a un poeta aficionado. Degas, inteligencia exacta, no podía soportar quedarse en el estado larvario del aficionado. Tenía una curiosidad inmediata e infinita sobre todo eso que en las artes constituye el oficio, lo que hoy se llama técnica. Hacía, pues, versos con la conciencia de un oficio que no tenía; los hacía además con enorme trabajo, como debe ser, pues quien hace versos sin tener que esforzarse no hace versos. Cuando se encontraba más desconcentrado, cuando al artista le faltaba la musa o al artista a la musa, pedía consejo; iba a quejarse sobre el hombro de las gentes de aquel otro arte. Unas veces recurría a Heredia, otras a Stéphane Mallarmé; les exponía sus desdichas, sus deseos, sus impotencias; les decía:

«He estado trabajando todo el día con este maldito soneto. He perdido todo un día, alejado de la pintura, en hacer estos versos y no consigo hacer lo que quería. Me duele la cabeza.»

Un día que le contaba esto mismo a Mallarmé, acabó por decirle:

«No me explico porque no consigo terminar mi poemita, cuando estoy lleno de ideas.»

Y Mallarmé le contestó:

«Pero, Degas, los poemas no se hacen con ideas, se hacen con palabras.»

He aquí una gran lección.

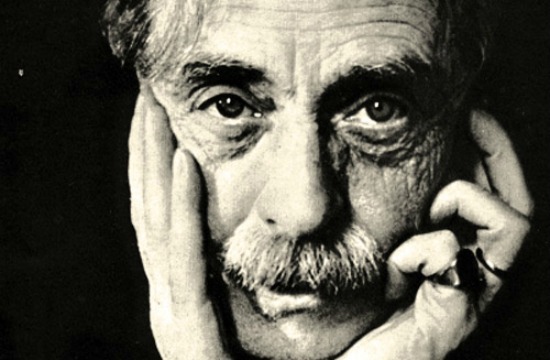

Paul Valéry

Recuerdos literarios

Foto de Paul Valéry